|

Detalhe da publicação original

Crônica

Dois sucessos, este ano: Sarah

Bernhardt e o frio – um frio e uma Sarah Bernhardt autênticos.

Parece incrível, e é exato. Le vrai peut quelquefois n'etre pas vraisemblable.

Frio, tivemo-lo – não siberiano, a cobrir de gelo as ruas da cidade, a exigir do sr. Heyland a transformação dos bondes em trenós – porém mais

modesto; o frio com que a Providência nos importunou não pediu trenós mas pediu sobretudos. O sobretudo - numa terra a que vulgarmente se dá o

expressivo nome de forno! - é tal e qual como a gramática nos discursos de certo orador retumbante – entidade mitológica, de que se ouve falar, mas

em que não se acredita.

E contudo este ano a utopia realizou-se e viram-se sobretudos cobrindo cidadãos que

tiritavam. Por uma noite borrascosa de agosto, sob a impressão da brisa cortante do mar, dizia-me na Barra um europeu recém-chegado: "Como são frios

– os países quentes!" E tiritava.

E apesar de tudo isso, o frio não foi o mais notável acontecimento que o ano de

1885-86 lega a esta crônica. Outro sucesso ainda mais incrível aqui tivemos:

Sarah Bernhardt, em carne e osso – mais osso do que carne, na frase de Zola – a

despejar a sua voix d'or sobre a platéia do nosso Guarany.

Sarah Bernhardt, além de um grande talento – é uma grande extravagante. Essas duas

qualidades suas concorreram de modo diverso para que a admirássemos. Admiramo-la porque é admirável – e tivemos ocasião de admirá-la... porque a sua

excentricidade a trouxe, a ela, a rainha da Arte, acostumada à adoração de Paris e à admiração da Europa, a este arrabalde longínquo do mundo

civilizado. Ah! Só por um capricho dessa mulher extremamente caprichosa se explica a sua vinda a Santos – a exibição dos tesouros do seu gênio

perante a platéia do Guarany – a sua encarnação de Margarida Gautier diante do pasmo botocudo de admiradores da Sra. Apollonia.

Sarah Bernhardt ouviu dizer do Brasil naturalmente o que em geral se diz de nós na

Europa: um povo de macacos. Chegando ao Rio de Janeiro, a grande atriz sofreu uma desilusão: macacos, só encontrou os políticos – e esses não eram

novidade para ela.

Em vez de um feio orangotango disforme, guinchando em mau português a sua surpresa e a

sua alegria – encontrou o sr. Joaquim Nabuco, perfumado e elegante, sem pelo e sem rabo, a dizer-lhe em francês clássico – alexandrinos amáveis.

E Sarah ficou consternada.

Mas S. Paulo quis ver a grande artista. A esperança renasceu no coração de Sarah: iria

enfim ver, num recanto de Província, o seu sonhado povo de monos. Lendo os telegramas do Diário Mercantil ao Ciachi, pensava ela num grande

orangotango faminto a pedir Sarah como quem pede uma banana.

- A Saint Paul - e desabou.

Outra decepção: o seu orangotango transformara-se no Leo – encasacado e distinto –

esperando-a com um coupé e um francês parisienses.

E Sarah ficou inconsolável.

Quando a desiludida turista se conformava com a sua sorte, e se resignava a voltar

para a Europa sem ter visto o Brasil dos viajantes, o país dos macacos – eis que lhe falam numa terra próxima em que.. em que... O diabo, as más

línguas.

E Sarah escorregou pela Serra abaixo, para

ver... Santos.

***

Dizer que ela sofreu terceira desilusão – fora

imodéstia num sujeito incluído no número das pessoas que ela aqui encontrou. Entretanto eu tenho sérias desconfianças de que a terra de Braz Cubas

não realizou perfeitamente o ideal de Sarah, a terra dos macacos.

***

A vinda da famosíssima atriz passou quase

despercebida entre nós: uma girândola à chegada do trem que a trazia, alguns curiosos à gare, aplausos tíbios de uma platéia diminuta – eis

os meios pelos quais Santos manifestou os seus sentimentos para com a maior atriz dos tempos modernos.

***

Eu não queria - afirmo-o convicto e lealmente - eu

não queria que Santos pusesse de parte o seu bom senso e o seu café - e se atirasse atrás de Sarah, a encher-se de arte e de admiração; que o sr.

Ameixa largasse o seu martelo de leiloeiro, que o sr. Avelino Brasiliense deixasse a sua pena de guarda-livros – para se atirarem de cabeça para

baixo, ébrios de entusiasmo, na romântica idolatria dessa princesa encantada.

Não! Mas também, que diabo, a gente pode vender café e ter gosto – ao mesmo tempo. Pode-se

ter o bom senso necessário para não ser artista - tendo-se o espírito preciso para estimar as artes.

Sem cometer a tolice de endoidecer de entusiasmo -

Santos podia ter-se entusiasmado. Podia ter enchido o teatro e festejado Sarah, de modo a provar que percebia a diferença existente entre a grande

artista - e a sra. Clementina.

E para isso era preciso ver apenas... um palmo adiante do nariz.

***

Sarah cá esteve no dia 4 de junho.

Chegou nesse dia à 1 hora da tarde e retirou-se na manhã seguinte às 9, tendo representado

nesse intervalo – a Dama das Camélias.

Pais de família, durante o espetáculo, sentindo -

pelo olfato - uma ou outra imoralidade da peça envolta na impermeável capa... do francês, davam graças a Deus de não ter dito em vernáculo

aquilo que suas filhas ouviam – sem compreender, felizmente.

***

Uma terra onde a opereta reina - devia bocejar

ouvindo a Dama das Camélias. Pois não é mais leve ouvir miar a sra. Júlia de Castro no Casamento do Bilontra, do que se ir comover

ouvindo Sarah no tocante romance de Margarida Gautier?

Eu não sou dos que berram pela abolição da opereta – em nome do bom gosto público, que ela

corrompe, e da dignidade da Arte, que ela ofende. A opereta é na literatura musical o que a sátira é na poesia: tem o seu lugar próprio, e lógico.

Arma-se de observação e de espírito e vai bater a brecha dos ridículos e das parvoíces humanas: Offenbach é um demolidor de preconceitos. Mas quando

descai para a imoralidade canalha, quando esquece o seu fim honesto de ter espírito e de ter bom senso, a opereta perde o direito de subir para o

teatro e toma o dever de ir para a taverna.

E o que se dá aqui aos instintos do povo – é um

amálgama de frases sem espírito e sem gramática e de música desconchavada e sem expressão. O público aprecia isso porque ouve e vê sem o mínimo

esforço intelectual, sem lhe ser preciso cansar o espírito – pensando.

***

Além de Sarah e de várias companhias de opereta,

tivemos as meninas Sinay, duas jovens artistas brasileiras, pianista e violinista; Bargossi – o homem telegrama; e o velho Simões com o seu rançoso

repertório de dramalhões – e a não menos rançosa senhora Appollonia; e a troupe de Salvini.

Esta última, como se sabe, composta de macacos ensinados e cães habilidosos – ensinados a

poder de paciência e de chicote.

Saí de um desses espetáculos em que vi monos darem cambalhotas – fitando

respeitosamente, medrosamente, o dono - filosofando sobre o modo porque no futuro se estabelecerão direitos extensivos a todos os seres vivos.

Dissessem a um filósofo de há dez séculos que todos os homens são iguais perante a natureza, que a distinção de nobres e plebeus era um preconceito

bárbaro, que o escravo tinha direitos, e ele, por mais inovador que fosse – disparava numa risada. Hoje – isto não faz rir nem o Diario do Brazil.

Há de parecer ousado que eu aspire para os brutos – direitos de vida e de liberdade,

que eu creia na futura extinção do tráfico ignominioso dos bois, da galinofagia, da escravidão do burro, da perseguição das aves e dos peixes, de

tudo isto que faz do homem um parasita no reino animal a que ele tem a honra de pertencer.

E, contudo, estou convicto de que o correr dos séculos trará a realização destas

idéias. A compreensão cada vez mais larga do Direito fará com que o egoísmo humano ceda à lógica de sua situação perante a natureza: o domínio que o

homem exerce sobre os outros animais – é um abuso de força: o futuro pertence ao direito; e daqui a dez séculos – o sujeito que comer uma galinha

assada, causará aos nossos descendentes a impressão que nos causa um tapuia comendo hoje – os prisioneiros crus.

Platão, Proudhon e eu – teremos a nossa vez!

***

Detalhe da publicação original

Júlio Ribeiro passou entre nós exatamente como o Bargossi: a correr. Fixou aqui

residência e abriu um externato, com as mais firmes intenções de se aclimatar na terra dos Andradas. Mas os ventos não lhe correram propícios, ou,

para dizer o caso como o caso foi – não lhe vieram alunos, e vieram-lhe moléstias. Fechou o colégio e fez-se jornalista no Correio de Santos.

Mas arranjou em S. Paulo um lugar de professor normalista – e abalou maldizendo Santos com o seu clima, que o matava, e a sua estupidez que lhe não

dava alunos. Nunca vi uma desilusão tão grande.

Quando cá chegou, Júlio Ribeiro nadava no prazer de uma ambição realizada. Era no

inverno, por um belo tempo claro, a primeira vez que o encontrei. Satisfeito de si, de tudo, de todos, ele tinha alegrias expansivas, infantilidades

felizes. Tinha encontrado o seu paraíso. Precisava disto, deste clima delicioso para a sua asma, desta vida ruidosa para os seus nervos, do mar, do

grande mar solitário e enorme para companheiro de suas horas de artista.

Descobria – no fundo de suas recordações – uma simpatia indecisa, vaga que sempre o

ligava a esta legendária terra, à cidade histórica dos Gusmões e dos Andradas, ao grande empório comercial da província. Confiava de boamente à

justiça e à inteligência dos santistas – o seu mérito e o seu destino: vinha abrir um colégio para onde contava que afluiriam sequiosos os

discípulos.

E falava convictamente, vencido pelas primeiras aparências deslumbrantes que isto lhe

apresentava.

Ilusões, ilusões! Como eu poderia aplicar a este caso versos de cem poetas que se

queixavam delas! E ninguém teve nunca razões de queixa contra as pérfidas – como Júlio Ribeiro.

O inverno passou, com os seus dias frescos e agradáveis, o seu firmamento azul e

puríssimo. Veio o calor, vieram os dias abrasados, sob um céu pesado e abafadiço, as exalações da cidade suja, o mau estar, as febres. Além disto,

os discípulos não realizavam pelo número as esperanças do professor: Júlio Ribeiro fechou o colégio e entrou para a redação do Correio de Santos.

Começou a persegui-lo o terror da febre amarela: escreveu sobre ela, deu rebate falso,

alarmou o interior por causa de um ou dois casos insignificantes – que a seus olhos de inexperiente tomaram proporções assustadoras. E atrás do

primeiro emprego que encontrou – atirou-se para S. Paulo, desiludido e furioso.

Pouco antes de ir dizia-me ele, enxugando o suor, indignado contra o calor,

fulminante: "Se encontrar um homem que se mude para Santos, digo-lhe francamente: pegue um revólver e mate-se. É mais depressa. Isto não é terra: é

o inferno. Só agora é que compreendo as Ordenações do Reino estabelecendo como pena média – entre a forca e o degredo para a África – o degredo para

o Brasil. Os portugueses do século XVII conheciam do Brasil apenas o litoral – e faziam-lhe a justiça de o julgar pior do que a África. Um inferno,

um inferno!"

E agora, sob o ridente azul puríssimo do céu, respirando o ar delicioso de uma bela

manhã resplandecente, eu me lembro de ti, meu pobre amigo, que amaldiçoas naturalmente o frio de S. Paulo, com o teu nariz gelado, e o teu spleen

viçando sob o céu brumoso. Nós temos esta consolação, com que a natureza pródiga compensa o rude calor insuportável do nosso verão: os dias de

inverno, esplêndidos e revigorantes. Suportamos o verão com a paciência de quem sabe que o verão é o único caminho para chegar-se - ao inverno.

Por Júlio Ribeiro, estimo que ele se fosse daqui. Sábio e artista, o ilustre escritor

precisa de terreno mais largo do que o acanhado espaço que lhe oferece a nossa vida burguesa. Cidade atrasada, sem vida intelectual, sem outros

ideais que não sejam os do comércio, Santos não era sem dúvida o meio próprio para Júlio Ribeiro. Ele precisa de ar, da atmosfera espiritual de um

centro civilizado; tem necessidade de estar onde chegue a corrente das idéias.

Entre nós, o seu grande talento, a sua assombrosa erudição, a sua poderosa

individualidade - seriam absorvidos fatalmente pela indiferença contagiosa em que dormimos. Com os anos entrar-lhe-ia no espírito, através de seu

temperamento de artista, o bom senso de julgar que comer é melhor do que pensar, e que viver é melhor do que ser imortal. O bom senso! Uma vez

conquistada essa inteligência dos estúpidos - adeus arte, adeus ciência, adeus letras!

A vida de sacrifícios e de lutas com que se conquista a glória - é incompatível com

uma cidade cuja única aspiração é engordar.

Júlio Ribeiro, meu amigo, serias aqui - sábio e artista - o mesmo que um alemão entre

chineses: um objeto curioso e incompreensível. Ninguém te entenderia e tu não entenderias a ninguém. Ou tinhas juízo, e cedias, ou tinhas coragem e

lutavas: acabavam por te fazer guarda-livros, se cedesses; ou, se teimasses - por te mandar, empalhado, ao Museu Nacional.

***

Detalhe da publicação original

Oliveira Braga Filho - o Braguinha - é um nome legendário nas tradições acadêmicas de

S. Paulo.

Foi o mais endiabrado estudante de seu tempo. Durante os anos em que ele cursou as

aulas não houve na academia patuscada alguma em que o seu nome não se achasse ligado a um papel importante. Ninguém como ele tinha a imaginação

fecunda em idéias de troça inofensiva, nem o espírito engatilhado, sempre disposto a soltar uma pilhéria de improviso.

Era o terror dos calouros. É histórico o burrico que ele pintou de amarelo - a óleo -

e que levou à Academia com o fim de o matricular colega dos calouros, no primeiro ano.

O Braguinha morava com o Conselheiro Martim Francisco, seu tio. Um dia em que este o

deixara no seu escritório de advocacia, durante uma ausência de algumas horas, resolveu o Braguinha, então no primeiro ano, estrear por sua conta,

como jurisconsulto, respondendo à consulta de um cliente que procurava o conselheiro.

Era um caboclo, feio e estupidarrão. Vinha procurar o conselheiro para pedir-lhe

conselhos sobre uma demanda...

- O conselheiro não está, mas é o mesmo: eu sou seu sócio, interrompeu o Braguinha.

O caboclo olhou-o estupefato.

- Mas vamcê é tão criança...

O Braguinha teria 16 anos e era talvez tão imberbe como hoje.

- Está enganado. Foi de uma febre que caiu-me a barba.

E como o caboclo hesitava ainda:

- Este trabalho de escritório é quase todo meu. O conselheiro anda a tratar de

política. Nem tem tempo para isto, e até, com franqueza, pouco se lembra do que sabia em matéria de Direito. Exponha-me o seu caso, e veremos.

E tomou um ar solene.

O caboclo, convencido, desembuchou a história complicada de uma demanda de que o

Braguinha nada entendeu. O que o habilitava incontestavelmente a dar opinião imparcial.

No fim, depois de ter pensado três minutos sobre a fundação de Roma e outros fatos

históricos, o Braguinha respondeu com desembaraço ao cliente - que era péssima a causa, que se não metesse em questão, porque perdia e ainda por

cima dava com os ossos na cadeia. E enquanto o caipira desolado fazia-lhe saber que o conselheiro lhe havia dito exatamente o contrário, o Braguinha

agarrando o Corpus Juris ponderava:

- É o que eu lhe disse. Com a política ele esqueceu-se do Direito e guia mal aos

clientes. Senão, veja o que decide plenamente a questão: e apontava no Corpus Juris aberto, lendo alto, aquele texto: "Legis virtus hoec

est: imperare, vetare, permittere et punire."

O homem, triste, dispunha-se a sair deixando apenas as suas ilusões mortas, quando o

Braguinha, a quem as ilusões daquele desiludido não bastavam como retribuição de tanta ciência despendida, observou:

- O senhor compreende que para lhe dar esta consulta, eu estudei; que para estudar,

gastei dinheiro; e que portanto é justo que...

- Mas o seu conselheiro não me cobra nada...

- Sim senhor. Ele dá-lhe maus conselhos, e não lhe deve levar nada por isso. Eu

dou-lhe bons conselhos, é justo que cobre.

E conseguiu receber o preço que marcou: 2$000.

Mas como se juntassem nele a consciência e o estômago numa reclamação de justiça e

doces, o Braguinha resolveu gastar os 2$000 da consulta em doces e cerveja em companhia do cliente.

E despediram-se amigos e satisfeitos um do outro.

O Braguinha era o Juvenal acadêmico, vibrando, não

sobre as corrupções do seu século, mas sobre as cabeças da Congregação - endecassílabos recheados de sátira mordente. Imprimiu as Pilhérias

Rimadas, quarenta páginas que fizeram rir uma geração.

***

Hoje o dr. Oliveira Braga Filho é advogado, redator

do Diário de Santos, e legislador provincial. Sente pesar-lhe nos ombros a responsabilidade da sua carta de bacharel, do seu cargo de

jornalista político - e o futuro da província. Mas os autos, a imprensa, a política, não lhe enferrujaram a lira. Entrando para a vida prática, o

Braguinha não sacudiu no limiar os sapatos cobertos pelo pó dourado da mocidade, não balbuciou contrito o - Peccavi! - do arrependido.

Entre os artigos refletidos do Diário de Santos, entre as suas

razões de advogado, entre os seus discursos políticos, surge de vez em quando - como um raio de luz festivo, como uma saudade a reflorir o

passado - uma canção risonha de boemia, uma estrofe cheia de mocidade...

***

Detalhe da publicação original

- Até que afinal!

Esta exclamação exprime mais ou menos a satisfação que experimenta cada fiel súdito de

S. M. o Imperador - habitante desta heróica terra dos Gusmões, ao saber que passou em 3ª discussão, na Assembléia Geral, o projeto sobre o cais de

Santos.

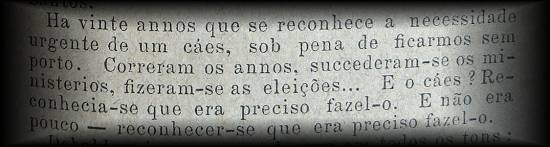

Há vinte anos que se reconhece a necessidade urgente de um cais, sob pena de ficarmos

sem porto. Correram os anos, sucederam-se os ministérios, fizeram-se as eleições... E o cais? Reconhecia-se que era preciso fazê-lo. E não era pouco

- reconhecer-se que era preciso fazê-lo.

Debalde a imprensa reclamou em todos os tons: desde a nota grave, bojuda de

estatísticas e estudos, até o dó de peito das indignações revoltosas, passando pelo piano da imprensa governista e pelo orte da

oposição estrepitosa. Debalde! O leal governo de S. M. I., ocupado a roer esta árvore prematuramente apodrecida - o país -, não tinha o vagar, nem o

bom humor preciso para construir - um cais. E nem se pode exigir de um governo o vagar e o bom humor preciso para fazer coisas que o país reclama. A

liberdade é um dom que a sábia Constituição nos concede a todos - a mim para cortar os meus calos e ao governo para empregar como quiser o seu tempo

- e para ter bom humor quando lhe aprouver. Graças a Deus.

Agora, porém, temos o direito de esperar que o governo imperial lance os seus

paternais olhos sobre este ponto obscuro na geografia do império.

Alguém que se interessa por Santos puxou pelo governo e decidiu-o a deixar por

momentos os seus cômodos - e a pensar no legendário cais. Far-se-á?

O futuro é... do sr. Antonio Prado. Mas se esta

tentativa, apesar do discurso irrespondível do dr. Cochrane, for ainda infrutífera, se a dedicação, a atividade e a inteligência do atual deputado

pelo 6º distrito não conseguirem a realização desse melhoramento indispensável, então, amados conterrâneos - é lançar o cais aos lucros e perdas, e

viver!

***

Algumas linhas sinceras que sobre a imprensa de

Santos escreveu - na crônica passada - o mesmo sujeito que esta crônica alinhava, feriram alguém. A verdade é como os sapatos - incomoda... a quem

tem calos.

Eu tinha escrito:

"O jornalismo foi sempre, entre nós, um pobre diabo agonizante, a morrer entre a

física pecuniária e a anemia cerebral. Ora tendo à sua frente pessoas de uma incapacidade perfeita, ora sujeito a certas restrições de uma

dependência esmagadora, o jornal, em Santos, tem representado a figura passiva de uma simples folha de papel branco com pingos de tinta preta."

O então redator do Diário de Santos, bacharel Rubim Cezar, investiu contra mim

por causa desas linhas em cujo fundo S. S. descobriu uma afronta aos seus brios de jornalista independente. Mas, meu Deus, S. S. enganou-se

redondamente; S. S. zangou-se porque não me entendeu. Não, o dr. Rubim não me compreendeu - tal e qual como se eu tivesse escrito em Cassange - ou

como se S. S. fosse... de pedra.

Como eu não quero que S.S. continue a atribuir-me uma ofensa que eu lhe não fiz - vou

explicar-me da maneira mais categórica de que é capaz esta pena de pato com que escrevi as linhas que S. S. fez-me a honra de não compreender.

Eu apresentara - tratando da imprensa de Santos - duas hipóteses: a dos jornais

dependentes e a dos redatores incapazes.

O sr. Rubim Cezar talhou do primeiro caso uma carapuça - e meteu-a na cabeça. Depois,

gritou contra mim - como se eu tivesse culpa disso.

Mas eu, com a mão no peito, solenemente, juro ao sr. dr. Rubim que lhe não fiz a

injustiça de julgá-lo dependente; eu apenas incluí S. S. no número dos redatores a quem, sobrando qualidades morais, faltam unicamente qualidades

gramaticais.

Palavra de honra!

***

Aquele redator conseguiu unir a legislação e a

gramática por mais um ponto - além do ponto em que as uniu na comunhão dos pontapés que lhes tem dado a ambas.

É o caso que S. S. ...

Deixêmo-lo falar:

"Entretanto, creia, não me magoou: muito jovem e sem plena capacidade civil, o poeta

Vicente não tem a responsabilidade do que diz e do que escreve".

S. S. fez bem, declarando terminantemente não se magoar com o que eu dizia.

(N.E.: este trecho em que o autor se coloca na primeira pessoa para responder uma crítica ao "poeta Vicente" permite atribuir

a autoria da crônica a Vicente de Carvalho, que consta no expediente como colaborador neste Indicador Santista).

Era caso para isso. Eu, sem ter plena capacidade civil, havia exercido abusivamente o

direito essencialmente civil de achar a S. S. - falta de sintaxe.

Errei, confesso. Mas tenho a suprema consolação de depor nas costas de outrem a

responsabilidade do meu erro: eu juro aos céus que o conselheiro Justino de Andrade, meu professor de Direito Civil, nunca me ensinou - nunca! -

essa incompatibilidade entre os menores de 21 anos e a gramática de Coruja. Ele deixou-me sempre laborar no engano de que a legislação pátria não

exigia, para avaliar a ortografia alheia, as condições que exige - para ser eleitor, por exemplo.

Eu, alma ingênua, acreditava que quando se ouvia um sujeito bradar do alto de uma

tribuna - Precisamos fazermos! - podia-se afirmar que ele não tinha sintaxe - citando simplesmente uma regra de gramática.

O doutor Rubim Cezar ensinou-me - e comovido lh'o

agradeço! - que além de citar a regra de gramática é preciso, naquele caso - mostrar... a certidão de idade. Esperei portanto um ano - para

satisfazer essa exigência que me impunham as Ordenações do Reino... da Parvônia.

***

Hoje, finalmente, a carta de bacharel dá-me plena

capacidade civil.

E o primeiro uso que eu faço da minha capacidade civil - é bradar em altas vozes:

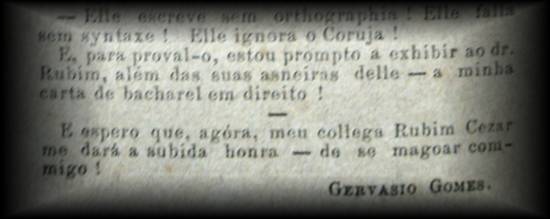

- Ele escreve sem ortografia! Ele fala sem sintaxe! Ele ignora o Coruja!

E, para prová-lo, estou pronto a exibir ao dr. Rubim, além das suas asneiras dele - a

minha carta de bacharel em direito!

E espero que, agora, meu colega Rubim Cezar me dará a subida honra

- de se magoar comigo!

Gervásio Gomes

Detalhe da publicação original

|

Ao

longo dos séculos, as povoações se transformam, vão se adaptando às novas condições e necessidades de vida, perdem e ganham características, crescem ou

ficam estagnadas conforme as mudanças econômicas, políticas, culturais, sociais. Artistas, fotógrafos e pesquisadores captam instantes da vida, que

ajudam a entender como ela era então.

Ao

longo dos séculos, as povoações se transformam, vão se adaptando às novas condições e necessidades de vida, perdem e ganham características, crescem ou

ficam estagnadas conforme as mudanças econômicas, políticas, culturais, sociais. Artistas, fotógrafos e pesquisadores captam instantes da vida, que

ajudam a entender como ela era então.